本週一(8日),八個華人組織提出他們規劃的「班森賀華人占多」的新地圖,與法援會等組織提議的「團結地圖」一樣,將八大道華社推回到38選區。八大道華社的人看到的是他們的社區利益受損。

八大道社區意見領袖凌飛說,他們不反對在班森賀整合出一個「亞裔主導」的選區,「班森賀原本就看不到明確的邊界,華人雜居程度很高,他們可以向下、向東劃出一片華人區,U大道的華人也很多,為什麼要向上擠,和八大道相爭?」

凌飛說,這個「班森賀地圖」讓八大道華社繼續和極左的、人口同樣眾多的西語裔社區合併。華社支持警察、反對大麻,強調傳統與保守;而4大道到紅鉤區的西語裔社區則反對警察、街道上瀰漫著大麻的臭味。

「這是兩個有著明確的分界線的社區,各持不同價值觀、不同文化傳統、彼此分離。」凌飛說,事實上,38選區極左的西語裔市議員自今年1月上任後從來沒有關心過八大道華社,在華社強烈要求下,該議員過來走了一圈,然後再無下文。

「坦白說,將來即便華人當選,也不可能去關心西語裔。」凌飛說,這種選區劃分導致的結果是,無論哪一方當選都不能代表該區選民,也不會關心整個選區。

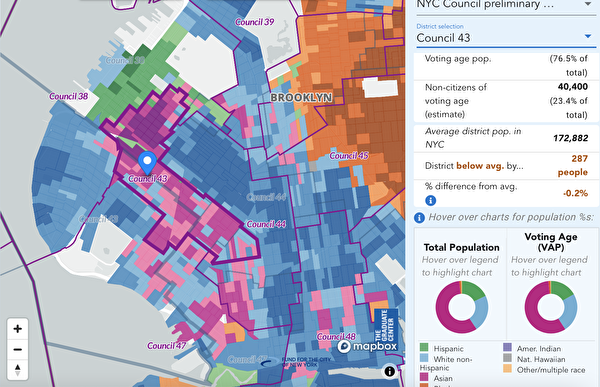

而市選區重劃委員會7月15日提議的第一版地圖,將八大道華社完整地歸入一個「新43選區」。凌飛說,這是八大道華社所支持的,也能夠更好地保持他們的政治凝聚力,並且保證社區的完整性。

他認為,班森賀社區在第一版重劃地圖中,基本上處於43和44兩大選區,比現在分在四個選區,已經大為改善。反之,8月8日推出的班森賀地圖「直接破壞了八大道華人社區的完整性,也直接影響了選區內華人社區的代表性。」

他說,八大道華社組織昨天(12日)已開始動員義工們,在各個超市、商家、酒樓、街道上設點,每天分組收集簽名直到19日,他們準備在21日布碌崙的選區重劃公聽會當天,把反映當地「支持新43選區」的簽名信遞交給選區重劃委員會。

兩種意見的交鋒

班森賀華社在8日提出「班森賀地圖」、挑戰選區重劃委員會第一版地圖時,也有他們的理由,說這一張地圖可以兼得兩種好處:

一是從公民投票適齡人口數據(CVAP,Citizen Voting Age Population)出發,出現一個「班森賀亞裔占多」選區;二是從亞裔人口數出發,可以出現「兩個亞裔占優的選區,可能兩個華人議員」。

對此,凌飛反駁說,亞裔比例過半數,其實在南布碌崙政治/選區板塊早就存在,「比如紐約州眾議員第49選區,亞裔比例高達57%!然而幾十年過去了,並沒有產生所謂的華人議員,相反幾十年來都是民主黨的老議員躺贏。」

因此他認為,如果南布碌崙政治/選區板塊基本不變,華人政治苗子也就沒有出頭的可能。「那些在任的現任議員們如果還在各自的選區內做些微小的調整,還在各自地跑馬圈地,那麼,華人的政治力量根本就長不出來!」

凌飛說,這是「新43選區」大破大立的意義所在。新的市議會選區地圖,是一個破天荒地以華人為主的選區劃分。「這個地圖,將會打破南布碌崙幾十年來一成不變的政治格局。」

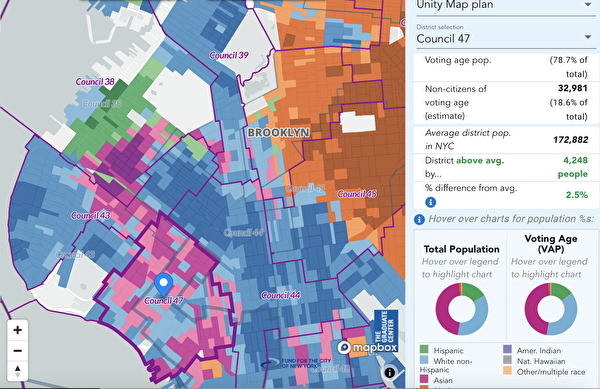

需要指出的是,選區委員會的新43選區的總CVAP為76.5%,亞裔在新43選區中的CVAP人口中佔56.8%。而團結地圖中,班森賀獨自設的新47選區,亞裔在CVAP人口中佔44.7%。

選區規劃專家跟蹤投票模式

兩套地圖方案,選區重劃委員會最終將挑選哪種呢?投票權專家韓德麗(Lisa Handley)博士長期跟蹤選民數據分析和投票模式,她在週四選區委員會舉辦的在線分析會上,用案例說明《選舉權法》在選區劃分上建立的指導方針和標準。

談及如何確定少數族裔在政治上是否有凝聚力的問題,韓德麗說,她要看各選區的模式,了解其種族構成和他們的投票模式,這是一個非常複雜的統計問題;不僅要弄清楚,每個群體在每場選舉中是如何投票的,還要確定投票是否兩極化。如果有,那麼就必須確保創建的選區給少數族裔選民一個機會來選舉他們選擇的候選人。

因此,選區委員會如何判斷一個地區是否要為少數族裔選民提供選舉的機會?韓德麗說,你必須單獨做每個區的具體功能分析,實際上看該區的投票模式,以確定少數族裔選民選擇的候選人是否會當選。這時,你就要考慮投票率、相對投票率等問題,預期會有多少超額投票。還要看看以前的兩極化在新建議選區下會發生什麼。

她強調,這並不意味著新建議選區的投票適齡人口一定要達到50%的龐大人口,「你只需要劃出有機會的選區」。

韓德麗將選區分為某族裔的「多數選區」(majority districts)以及「機會選區」(opportunity districts)兩種。「多數選區」也就是該族裔群體在公民投票適齡人口中占多數的地區,這個門檻水平是50%或超過一半,專家看CVAP數據,不看人口,因為有些區的非公民人數比較高。「機會選區」是指該族裔在這個區規模很大但不是多數,有機會,這也是《投票權法案》所鼓勵的。

少數族裔的「機會選區」可能比「多數選區」多,也可能少,這不僅取決於少數族裔群體的投票模式,也取決於該區的其他群體。

專家:劃分選區要看政治上有無凝聚力

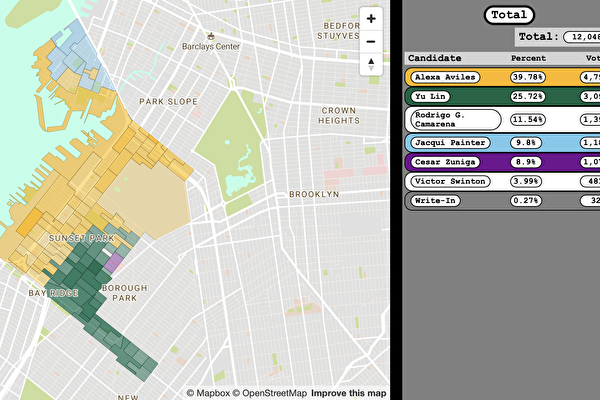

談及布碌崙日落公園38選區,韓德麗說,如果類似38選區這樣有多數亞裔選民的區,選區規劃要求是「從人口統計上為他們投票支持的候選人獲勝提供機會,而不是保證他們的候選人一定獲勝。」

她認為沒有必要回到繪圖板,重新開始。她認為有改進的餘地,但沒必要推倒重來。委員會將公布分析報告,社區也可以反饋意見。

她再次談及凝聚力的問題,在一個法庭起訴案中,佛羅里達州想在某縣為西班牙裔多劃一個選區,但是,從區域團體投票分析中看,在該縣為西班牙裔繪制額外的選區沒有意義,「他們在地理上不集中。因此,你有時確實要考慮這個群體是否具有凝聚力。而這些群體之間有很大的區別。結果是,他們在政治上沒有凝聚力。」

韓德麗說,在這個過程的最後,可能還會考慮是否要劃出聯盟區,以顯示或根據投票權法案的要求。例如史坦頓島,那裡沒有少數族裔群體占主導的選區,當你把三個群體結合起來時,你才會有一個50%以上的選區,但三個群體一直在選舉一個候選人,這種就是聯盟區。