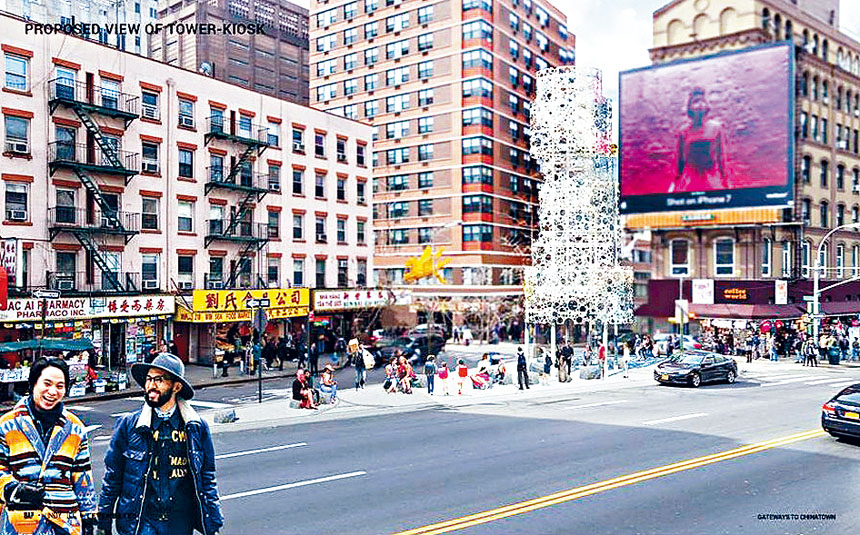

М~МsЪаНЛЭЈОж9ШедкКРЫЙюDНжДѓWФРржЎМвОЭЁИЬЦШЫНжжЎЕРЃЈGateways to ChinatownЃЉЁЙЯђЕкШ§Щч

^ЮЏTўНЛЭЈЁЂЙЋЙВАВШЋКЭhОГЮЏTўпMааКвЊ

RѓЃЌдаТэФПжМдкЭЈп^дOгЁЂНЈдьМцОпЯѓсчвтСxМАЙІФмадЕФЕиЫЃЌМЄАlШAВКЩч

^здКРИаЁЂДйпMпBЭЈадМАМгЮФЛЏМАЩчўеJЭЌЁЃШЛЖјЃЌиSMЕФРэЯыдкўЩЯдтгіСЫЙЧИаЕФЌFЁЊЁЊЖрЮЛХcўШAШЫМАШAВКОгУёХкоZдэФПЮДФмГфЗжЮќМ{ШAВКОгУёвтвЃЌЦфЫљж^ЕФНYКЯСЫжајЮФЛЏЕФдOгХcШAВКЁИвЛќcъPSЖМ]гаЃЌВЛФмДњБэШAВКЁЃЁЙ

ЁИЬЦШЫНжжЎЕРЁЙгЩМ~МsЪаНЛЭЈОжАlЦ№ЃЌЋ@ЕУШAВКЙВЭЌАlеЙCМАЙ АЂWдКЃЈVan Alen InstituteЃЉЁЃэФПйYН№гЩТќЙўюDЯТГЧщ_АlЙЋЫОЬсЙЉЃЌдЙPПюэгЩУРјзЁЗПКЭГЧЪаАlеЙВПЕФЩч

^АlеЙНж

^мПюЬсЙЉЁЃТќЙўюD

^щLоkЙЋЪвМАЪазhTъйЛіЉtЬсЙЉСЫю~ЭтЕФйYН№КЭжЇГжЁЃЁИЬЦШЫНжжЎЕРЁЙгщШAВК7жївЊШыПкЬдіЬэдOгЃЌДйпMЩч

^ЗБsКЭНњАlеЙЁЃЮЛьЖдФсТЗЁЂЋ@МгНжКЭАЭЪПДђНжЕФШ§НЧЕиОЭЪЧдгЎЕФИФдьЕиЖЮжЎвЛЁЃгЕФЦфЫћШШнпАќРЈдкЕиЭўГМНжАВбbаХЯЂіЭЄЁЂдкВМТЕДѓђЮЛьЖШAВКЕФђю^ЬАВбbжИЪОТЗХЦЁЂдкАиТЗРLбuпBНгадЕФЫаgЎЕШЁЃ

дкзђШеўзhЩЯЃЌНЛЭЈОжГЧЪадOгПБOЩwИёРяАЂЕЯЃЈNeil GagliardiЃЌвєзgЃЉНщНBСЫШ§НЧЕиаТЕиЫВЛчnфЕёЯёЁИ§жЎ[ЁЙЃЈThe DragonЁЏs Roar)ЕФдOгFъ ЁЃдЕиЫЕФдOгFъ щМ~МsЪаЋ@ЊНЈКBдOгЙЋЫОLEVENBETTSЃЌЦфКЯтЗШЫШRЮФНщНBЗQЃЌщСЫдOгГіЗћКЯШAВКтй|ЕФЕиЫадЕёЫмЃЌЫћбаОПСЫжајЮФЛЏЃЌёгУСЫ§ХcЫўЧЕФИХФюЃЌзюНKQЖЈвдВЛчnфбuзївЛЫЎЫўаЮ юЕФчUПеЕёЫмЃЌЁИЫќИпМмьЖПежаЃЌЯТЗНВЛЗСЕKШЫзпТЗЃЌЎШЫНп^rЃЌЬЇю^ПДЯђЬьПеЃЌЦфЗжИюГіЕФЬьПенРЊўзШЫШєгаЫљЫМЁЃДЫЭтЃЌдФсТЗвдЧАОЭЪЧп\КгЃЈcanalЃЉЃЌп@ХcЫЎЫўЕФИХФювВЯръPЁЃШ§НЧЕиЪЧвЛНЛЭЈУмМЏЕФЕиЗНЃЌЮвЯЃЭћШЫвдссНп^п@бerЃЌФмђёvзуЭЃСєЃЌгавЛЖЮЗХѓ ЕФrЙтЁЃЁЙШRЮФБэЪОЃЌдкдOгдЕёЫмrЃЌЫћПМ]СЫжИв§ЙІФмЁЂЮФЛЏЩэЗжЁЂЩч

^аХЯЂХcЕзжЛЏпBНгЁЂОGЩЋПещgМАЩчўЛЅгЕШвђЫиЁЃШЛЖјЃЌдкШRЮФНYЪјНщНBссЃЌВЛЩйХcўЕФШAШЫОЭЯђЦфАlыyЁЃШAВКОгУёдSЪЫПЁЧщОwМЄгЕиеfЃЌЁИЮвЕФЩч

^дкйFзхЛЏЃЌФуЕФдOгжЛЪЧзШ§НЧЕиПДЦ№эУРг^ЃЌПЩвдЮќв§аЉп[ПЭЃЌЕЋп@зљЕёЯёЭЌЮввЛќcъPSЖМ]гаЁЃШAШЫгHЪжНЈСЂСЫШAВКЃЌЮвгаздМКЕФгЂалЃЌщЪВќNВЛНЈвЛзљДњБэЮвЩч

^ЕФгЂалЕФЕёЯёЃПп@KЭСЕиВЛйьЖЮвЃЌОЭЯёдкЬиЪтИпжаИФИяЁЂНЈдOБOЊzЕШю}ЩЯЃЌЮвЖМ]гаАlбдрЁЃШчЙћФувЊеќОШШAВКЃЌЊЎщ_ЗХАиТЗЁЃЁЙ

дOгЧАЮДсчЧѓШAВКУёБвтв

СэвЛУћХcўепЮщћЧфtХкоZддOгИљБОВЛпmКЯШAВКЃЌЁИФуеfЫќДњБэШAВКЃЌЮвгXЕУп@ЪЧЮъШшЁЃп@зљЕёЯёЗХЕНФФЩч

^ЃЌдOгFъ ЖМПЩвдОГіЙЪЪТэеfХcЩч

^гаЯръPадЁЃп@зљВЛчnфЕёЯёМШВЛФмДњБэШAВКЃЌвВВЛФмДњБэаЁвтДѓРћЁЃФувЊНЈЕФЪЧФмђЯѓсчШAВКЕФЕёЯёЃЌЖјВЛЪЧвЛзљШЫНп^rРЇЛѓЁКп@ЪЧЪВќN|ЮїЃПЁЛЕФЕёЯёЁЃЁЙЫ§пжSДЬчUПеЕёЯёзУёБёvзуаЁэЌЕФеfЗЈЃЌЁИп@бeЕФУёБЯВgШЅИчВМЙЋ@ЃЌвђщФЧбeгафЪaЁЃдкШAВКНжю^ЃЌдSЖрШЫЖМЮуекъЃЌЖјВЛЪЧзјдкФЧбeёЬЋъУРКкЃЁЁЙ

ШAВКУёБъжнжЮtй|вЩщКЮддOгдкГі tЧАВЛVЗКсчЧѓШAВКУёБвтвЃЌЁИп@ДЮўзhщЪВќNВЛдкдOгЧАОЭХeоkЃПФуЊЎпMвЛВНСЫНтШAВКЕФvЪЗЁЃШAВКЪЧvЪЗадНж

^ЃЌЕЋЮв

s]гааоЭШЮКЮvЪЗНЈКBЃЌЖјЪЧВЛрдкЪЪЇЫќЁЃЁЙЫћпжИГіЃЌэФПУћЗQЗзgщЁИЬЦШЫНжжЎЕРЁЙОЭДцдкВЛЭзжЎЬЃЌЁИЬЦШЫНжЪЧЗКЗQЃЌЖјТќЙўюDШAВКжЛгавЛЁЃЁЙ

ЕкШ§Щч

^ЮЏTўЕи

^НРэЫЙЬЉЩЃЈSusan StetzerЃЌвєзgЃЉІЩЯЪіАlбдепЕФбдеБэЪОжЇГжЃЌЁИІьЖДЫЪТЃЌШAВКОгУёЊЎгаАlбдрЃЌЫћгарQЖЈздМКЕФМв@бeЊдгаЪВќNЁЃНЛЭЈОждкДЫЪТЕФЭтеЙЗНУцАбШAВКХХГ§дкЭтЃЌЮвИаЕНКмњnЁЃЁЙЫ§БэЪОЃЌФ9/11вдссЕФШAВКАиТЗъPщ]ЕННёШеШ§НЧЕиЕиЫдOгЖМя@ЪОГіЁИзДњНЛЭЈОжЙмРэепАбЪТЧщоkдвСЫЃЌНЛЭЈОжЊЎСЂПЬХЄоDп@вЛОжУцЃЌШAВКУёБвбНфИаОкЪЁЃЁЙЫ§жИГіЃЌНЛЭЈОждкШ§НЧЕиНЈдOЕФВЛЊЪЧвЛ[дOЃЌЖјЊЪЧШчФмђщУёБЬсЙЉекЪaЕШЙІФмЕФеце§гагУЕФдOЪЉЁЃЭЌrвВЊЎвджаЮФЕШЎЕиОгУёЪЙгУЕФеZбдГфЗжсчМЏУёвтЁЃзюссЃЌЩwИёРяАЂЕЯБэЪОЃЌНЛЭЈОжЯТжмўЯђЕквЛЩч

^ЮЏTў

RѓKпMвЛВНЪеМЏУёБЗД№ЃЌЂьЖ9дТОЭаоИФп^ЕФЗНАИХeоkўзhпMаагеЁЃгавтЬсНЛвтвепПЩАlЫЭыр]жСjleung@dot.nyc.govЛђbjacobson@dot.nyc.gov эФПдЧщПЩЕЧъhttp://gatewaysto.chinatown.nyc/ВщдЁЃ