ЁЖSѓЁЗГіЩњьЖСљЫФЪТМўсс

вЊСЫНтп@НЧЩЋЃЌашвЊФЁЖSѓЁЗЕФЦ№дДеfЦ№ЁЃ

35ФъЧАЃЌ1989Фъ6дТ4ШеЕФЬьАВщTЭРГЧKАИе№ѓ@СЫШЋЧђЃЌМ~МsЕФШ§МвзѓѓЁЊЁЊЁЖББУРШеѓЁЗЁЂЁЖжаѓЁЗЁЂЁЖУРжоШASШеѓЁЗЃЈChina Daily NewsЃЉвВвђДЫЭЃПЏЁЃ

ўйYЩюУНѓwШЫРюгТЫљЕФЁИМ~МsгHЙВШAЮФѓМГСИЁЪЗЁЙМАЦфЫћЯћЯЂэдДЃЌЁЖжаѓЁЗвђРЯщгHздБэBЃЌЯТжЇГжжаЙВЭРГЧЕФЩчеЃЌМЄХСЫзxепКЭVИцПЭєЃЌзxеп§ѓЪОЭўЁЂЭЃщѓМЃЌVИцПЭєОмИЖVИцйMЃЌTЙЄоoТЃЌзюНKБЛЦШъPщTЁЃЁЖББУРШеѓЁЗЩЖШоDЪжссврьЖ1990ФъДњГѕЭЃоkЁЃ

Ў1989СљЫФЭРГЧKАИдкјыHУНѓwоZїжЎыHЃЌЁЖУРжоШASШеѓЁЗОнВПШВПАlЩњвтвЗжЦчЁЃrШЮПОнзTШAЈЗДІжаЙВщ_цКWЩњЃЌвђДЫДѓЗљПЏЕЧСЫЬьАВщTбЊСмСмЕФЭРГЧееЦЌМАШШнБэЌFГіІWЩњЭЌЧщЃЌІжаЙВБЉааВЛMЃЌИїЗNБэЌFѓ@гќhжабыЃЌиинЫЭН№хXЕФББОЉЁИSоkЁЙСЂМДЭЃжЙНђйNЃЌжїГжѓМЕФзTШAЈьЙкыxщ_ЃЌОнВПШЫTвВМзїјBЋFЩЂЃЌЁЖУРжоШASШеѓЁЗвђДЫьЖ1989Фъ7дТ29ШеаћВМЭЃПЏЁЃ

ЁЖУРжоШASШеѓЁЗЭЃПЏссЃЌжЇГжЙВЎaќhцКЕФФЧХЩвВвђДЫЪЇIЁЃСљЫФЭРГЧЪТМўссЃЌжаЙВщ[УЮїЗНЕФЙТСЂКЭЗтцiЃЌМБашдкКЃЭтевЕНвЛДњбдШЫЃЌвђДЫЯыЭоkп@ЗнѓМЁЃьЖЪЧЃЌЩепщ_ЪМКЯзїЁЃЕЋзTШAЈВЛЭЌвтдйгУЁЖУРжоШASШеѓЁЗЕФУћзжЃЌЫљвдЃЌжЇГжЙВЎaќhЕФФЧХЩЃЌОЭЪмУќСэЦ№ tдюоkСЫЁЖSѓЁЗЃЌЗДе§ЁЖУРжоШASШеѓЁЗвВгаSзжЁЃ

дкДЫжЎссЃЌдЁЖУРжоШASШеѓЁЗЕФДњПОнрвРЕТЃЌГіУцжиНMаТЕФОнВПЃЌ1990Фъ1дТ5ШеаТЁЖSѓЁЗПЏЃЌзюГѕЪЧпLѓЁЃЫћХcЁИвТТўЁЙЕФШЫКЯзїЃЌДѓМs11ШЫЙВЭЌСЂСЫЬЋЦНбѓЮФЛЏЙЋЫОЃЌииАlааЁЃ

п@ЁИвТТўЁЙЪЧгЩМ~МsШASЯДвТЙЄШЫьЖ1933ФъГЩСЂЕФНMПЃЌгЩьЖШAвсвЦУёп^ШЅНvп^ЗNзхЦчвКЭВЛЦНЕШД§гіЃЌЫћжїжЛгаЁИДѓСЫЕФжајЁЙВХФмБЃзoКЃЭтШASрвцЃЌЫћдкПЙШе№ ЦкщgжЇГжоkСЫЁЖУРжоШASШеѓЁЗЃЌЪЧдѓЕФжЇГжепЁЃ

рвРЕТЪЧЬЈГШЫЃЌЫћКЭЁИМ~МsНyДйўЁЙЕФе§ИБўщLЛЈПЁалЁЂжьСЂдк2009Фъ10дТ1ШежаЙВНЈеў60жмФъщБјcЕфЩЯКЯгАЃЌИа@ЁИп@н зг]гаАзаСПрЁЙЁЃп@Ш§ШЫЖМЪЧ1970ФъДњЬЈГСєУРWЩњжаЕФБЃсзѓХЩЃЌЪмЕНжаЙВдкЮФИяЦкщgЯђЪРНчнГіИяУќЕФгАэЃЌФЧіЁИБЃсп\гЁЙФзюГѕЕФлјп\гuзщжЇГжжаЙВМгШыТКЯјКЭЭЦгжајЁИНyвЛЁЙЁЃКЯгАrЃЌЛЈКЭжьвбоDзщжаЙВдкМ~МsДђКЗЈнЙІЕФЧАЬЈДњбдШЫЃЌп@ЪЧСэвЛЙЪЪТЁЃ

рвРЕТииОеЃЌББОЉХЩTЙмРэЪТеЁЃдкжајаТТЩчЃЈКЗQжааТЩчЃЉЕФжЇГжЯТЃЌЁЖSѓЁЗж№uUДѓАlааЃЌдкШЋУР15ШAШЫОлОгЕФГЧЪадOСЂСЫАlааќcЁЃжааТЩчщжаЙВНy№ВПжБйЮЮЛЃЌЃщTІКЃЭтШASЩч ^пMааѓЇЁЃ

ЁЖSѓЁЗЧАЩчщLгЮНдк2015ФъЕФЪ№УћЮФеТжаЕРЃКЁИЁЖSѓЁЗПЏГѕЦкЃЌе§ЪЧЁКСљЫФЁЛяLВЈжЎссУРжаъPSЬьЖЕЭГБrЦкЃЌжајЕФТвєзКѕoЗЈЭЈп^ЦфЫќУНѓwїВЅЕНКЃЭтЃЌвђДЫЁЖSѓЁЗЕУЕНжајеўИЎЕФживЃЌдSЖржајИпгюIЇШЫдкп@rЦкюlюlНгвЁЖSѓЁЗииШЫЃЌЛђНгЪмЊМвЃдLЃЌЛђгHЙPю}д~ЁЃп@ЗNМгГжoвЩгаРћьЖЁЖSѓЁЗжајаТТѓЕРрЭўЕФфСЂЁЃЁЙ

гЮНБэЪОЃЌЁЖSѓЁЗЪЧжаЙВМгЁИмСІЁЙКЭЗДІЮїЗНЁИУННщАдрЁЙХЌСІЕФвЛВПЗжЃЌЁИзїщжајећѓwІЭтаћїЕФживЊбaГфВПЗжЃЌЁЁУцХRыyЕУЕФАlеЙCгіЁЃЁЙ

рвРЕТtдквЛЦЊ2007ФъЕФЃдLЮФеТжаЬсЕНЃЌ1990ФъЫћИњЯуИлЕФжоЮФЛЏЙЋЫОКЯзїЃЌьЖ8дТЗнАбЁЖSѓЁЗпLѓоDщШеѓЁЃѓМЪЙгУСЫжааТЩчЕФЭЈгЃЌгааЉЃю}еЫћзіЃЌЦфЫќКЯзїЗНпАќРЈаТШAЩчЁЂжабыЭЈгЩчЕШЁЃУРјБОЕиаТТВХЦИегепЁЃ

ЁЖSѓЁЗЕФЙЩрНY

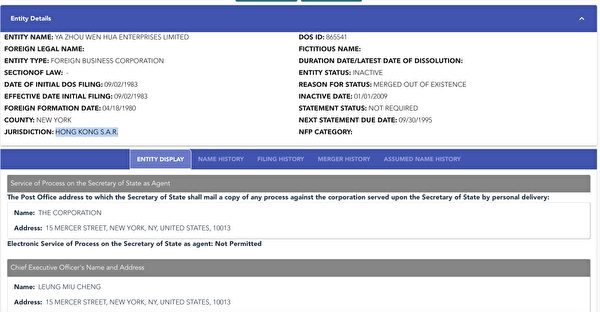

ЬЋЦНбѓЮФЛЏЙЋЫОЃЌМДЌFЁЖSѓЁЗЕФАlааЩЬЃЌЮЛьЖТќЙўюD40Нж|15ЬЃЌдЕиЎaЕФIжїщжоЮФЛЏЦѓIЃЈYa Zhou Wen Hua EnterprisesЃЉЁЃ

ўЧАЁЖSѓЁЗгепЭИТЖЃЌдѓБэУцЩЯыmгЩМ~МsЎЕиЮФШЫСЂЃЌЕЋздХcЯуИлЕФжоЮФЛЏЙЋЫОКЯзїссЃЌЙЩрНYДѓЗљзгЃЌссепГжгаЁЖSѓЁЗН^ДѓВПЗжЙЩрЁЃЁИзЪЎФъЯТэЃЌФЧХњдЪМЙЩ|ЙРгжЛЪЃрвРЕТЃЌЫћoЫљж^ЭЫанВЛЭЫанЃЌзїщоkШЫЃЌжаЙВў№BжјЫћЁЃЁЙ

ЁЖSѓЁЗЕФдчЦкоkЙЋЪвдOдкЬЦШЫНжЕФMercerНж15ЬЃЌППНќдФсТЗЁЃМ~МsЩЬIЕЧггфя@ЪОЃЌжоЮФЛЏЦѓIьЖ1983ФъвдЭтјЙЋЫОЕФЩэЗждкМ~Мsд]дЃЌд]дЕижЗМДMercerНж15ЬЃЌЦфдкЯуИлЕФд]дtЭъГЩьЖ1980Фъ4дТ18ШеЁЃ

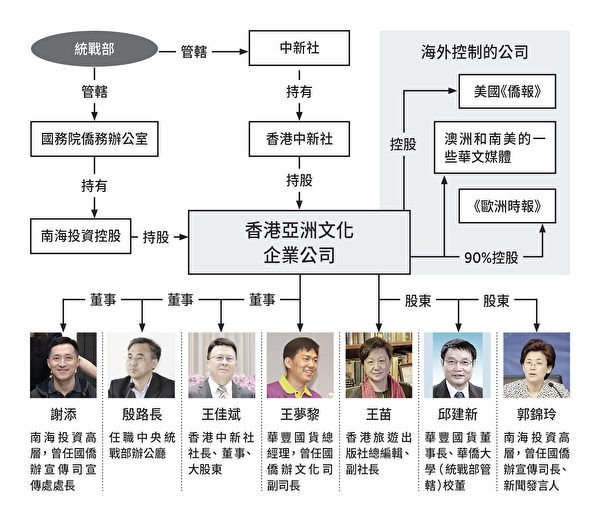

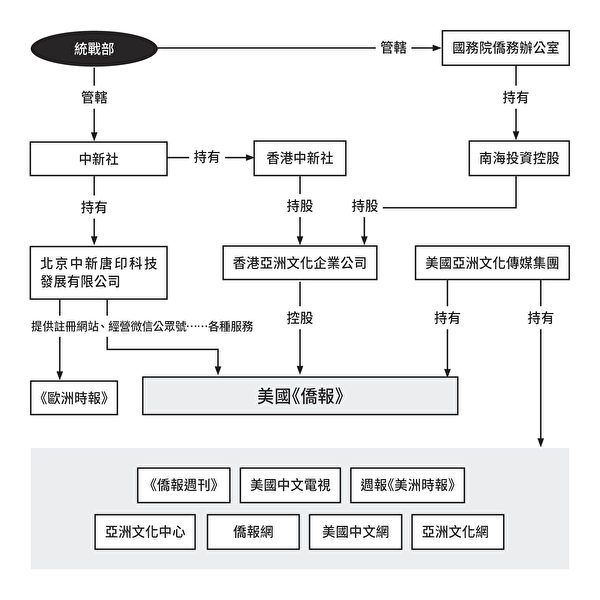

ѓИцжИГіЃЌЯуИлжоЮФЛЏЦѓIщжаЙВSоkГЩСЂЕФКЃЭтЛЯзгЙЋЫОЃЌЩцМАНy№ВПКЭКЃЭтSоkЕФзгЙЋЫОЃЌвдМАБЛеJщЪЧКЃЭтSоkЙйTЕФШЫЁЃдЙЋЫОврХcУРјЁЂАЭЮїУНѓwНMПгаъPТЁЃ

КЃЭтИлШЫыsеIЁЖШчЫЎЁЗдкШЅФъ7дТЕФвЛЦЊе{ВщѓЇжавВжИЃЌИВЩwШЋWжоЕФШAЮФЁЖWжоrѓЁЗыHгЩЯуИлжоЮФЛЏПижЦ90%ЙЩрЃЌ№NЯТ10%гЩЁЖWжоrѓЁЗЌFШЮЩчщLГжгаЁЃЦфЧщаЮвВХcЁЖSѓЁЗЯрЗТЁЃ

ѓЇпMвЛВННвЪОЃЌЯуИлжоЮФЛЏзюДѓЙЩ|щЧёНЈаТЁЂЭѕУчЃЌЕzјщдSдћЃЌЦфЫћЙЩ|АќРЈЙљх\СсЁЂЯуИлжааТЩчМАФЯКЃЭЖйYПиЙЩЃЈОљгЩжаЙВјSоkГжгаЃЉЁЃЌFШЮЖЪТАќРЈдиЁЂЙљх\СсЁЂЧёНЈаТЁЂЭѕМбБѓЁЂЭѕєРшЁЂвѓТЗщLМАжxЬэЃЌп@аЉШЫЮяОљПЩдкжајSеCМАВПщTжаевЕНЁЃжСНёЃЌЖрЕЙЩ|ХcЖЪТШдГжгаЯуИлЩэЗжзCЁЃ

SоkйYЩюTЙЄЃКSѓЪЧќhУН

УРјЁЖSѓЁЗЕФЮЂаХЙЋБЬnyqiaobaoгЩжааТЩчШЋйYзгЙЋЫОЁИББОЉжааТЬЦгЁПЦММАlеЙгаЯоЙЋЫОЁЙеJзCп\ IЁЃссепщКЃЭтШAЮФУНѓwЬсЙЉШЋЗНЮЛММаgаХЯЂжЇГжЃЌАќРЈёОЯЕНyЁЂЖрУНѓwШШнЙмРэЁЂвюlызгѓАlВМЁЂAppщ_АlЁЂнЧще{ВщЁЂДѓЕўгАэСІе{ВщЗжЮіжСЩчўЛЏжЧФмїВЅЯЕНyЕШЁЃУРјЁЖSѓЁЗКЭЁЖWжоrѓЁЗОљЪЙгУДЫМмЁЃ

дМЕФШЫЮяКЭCъPSDЃЌПЩвбuDЁЃ

вЛУћдкSоkЯЕНyЙЄзїСЫЖрФъЕФйYЩюШЫЪПьЖ2011ФъЯђЁЖДѓМoдЊrѓЁЗЭЖјЃЌЦфзCд~ПЩХcЩЯЪіе{ВщЯрЛЅгЁзCЁЃ

дЭЖјжИГіЃЌЫћвбЂзМвЁИгHЙВЁЙѓМЗQщЁИќhУНЁЙЃЌеJщп@ИќйNЧаЃЌвђщЁИзїщвЛУћдкSоkЯЕНyЙЄзїСЫКмЖрФъЕФШЫЃЌЮвдйЧхГўВЛп^ЕФЪЧЃЌдчдкЖрФъЧАЃЌжајЃЈжаЙВЃЉSоkБувддкЯуИлЕФЁКжнЮФЛЏжааФЁЛУћСxЃЌдкЯуИлЁЂWжоЁЂББУРжнКЭФЯУРжндOСЂСЫЁЖЮФ RѓЁЗЁЂЁЖWжоrѓЁЗЁЂУРјЁЖSѓЁЗЃЈАќРЈУРјжаЮФывЬЈЕШЃЉКЭЁЖФЯУРSѓЁЗЕШУНѓwЁЃЁЙ

ЫћпMвЛВНжИГіЃЌщКЮп@ЫФЗнѓМИќЊдБЛЗQщЁИќhУНЁЙЃЌЖјЗЧHHЪЧЁИгHЙВѓМЁЙЃКЁИп@ЫФЗнжївЊЕФќhУННйMжБНггЩјSоkЭЈп^ЕzУмЧўЕРмАlЃЌЦфЩчщLЁЂПОЁЂИБЩчщLЕШюIЇГЩTЃЌДѓЖрЪЧэздјШЕФХЩЧВЁЃЁЙЫћБэЪОп@аЉжїЙмОљЪЧгЩSоkШЮУќЛђНSоkХњзМЕФЃЌжЛгаЁИЩйЕШЫЪЧФѓЩчЫљдкјЕФЎЕиШAШЫжаЮяЩЋЕФгHЙВШASЃЌвЛАуп@ВПЗжШЫВЛеЦЮерЃЌжЛЪЧщСЫбкШЫЖњФПЁЙЁЃ

жаЙВдкЯуИлНЈќhУНжаоDеО

щКЮжаЙВдчдк1980ФъОЭщ_ЪМХЩЧВSеШЫTЕНЯуИлЃЌвдШЫУћСxщ_дOЙЋЫОЃЌщноDеЦПиWжоЁЂУРјЁЂАФжоЁЂАЭЮїЕШКЃЭтїУНCЃЌЬсЧАфТЗЃП

вЛЮЛдјщLЦкдкV|ЪЁSТЙЄзїЕФЧАжаЙВЙйTдкЁЖДѓМoдЊrѓЁЗЕФдLежажИГіЃЌп^ШЅЕФSТжївЊгЩwSКЭSОьНMГЩЃЌKгЩЫћњШЮЃТЙЄзїШЫTЁЃЕЋссэјАВОжщ_ЪМУПФъХЩTЕНSТЃЌвдSТЕФЩэЗжсІЕкШ§јАlеЙЧщѓОWНjЃЌЁИBЭИЕУКм КІЁЙЁЃ

дкИлгЂеўИЎьЖ1980Фъ10дТЕзШЁЯћЁИЕжОеўВпЁЙжЎЧАЃЌЗЧЗЈШыОГепжЛвЊГЩЙІЕжп_ЯуИлЪа ^ЃЌБуПЩЩъеОгСєзCЃЌГЩщЯуИлОгУёЁЃвђДЫЃЌдк1980ФъжЎЧАгаДѓСПЕФжајШЫЭЕЖЩжСЯуИлЁЃ

п@ЮЛЧАжаЙВЙйTеfЃЌЁИSоkЁЂSТФЧrОЭАВХХКмЖрШЫЇШЮеГіјЁЃЫћгЩжаЙВГійYЃЌдкЯуИлГЩСЂЙЋЫОЃЌвдЩЬШЫЕФЩэЗжГіЌFЃЌKШЁЕУЯуИлЩэЗжзCЁЃп@аЉЙЋЫОХcжаЙВгаЩюКёЕФРћвцъPSЁЃЫќЃЈжаЙВЃЉНoФувЛаЉРћвцЃЌзФузівЛаЉЪТЧщЃЌАќРЈBЭИЎЕиеўНчЃЌРћвцнЫЭЁЃыHЩЯЦ№ЕНЬиеCъPЕФзїгУЁЃЁЙ

ІьЖЯуИлжоЮФЛЏЙЋЫОЕФГЩСЂЃЌп@ЮЛЧАЙйTKВЛИаЕНѓ@г ЁЃЫ§БэЪОЃЌжаЙВЗЧГЃживЯуИлЕФжаоDеОНЧЩЋЃЌвВКмдчОЭвтзRЕНШASЕФСІСПЃЌп@ВЛHгАэКЃЭтнеЃЌвВжБНгДйГЩжајЕФНњАlеЙЁЃраЁЦНдјБэЪОЃЌЁИКЃЭтъPSЪЧКУ|ЮїЁЙЁЃ

2004ФъЕФжааТЩчЮФеТЁИКЃЭтъPSЪЧКУ|ЮїЁЙжаЃЌдједКSеоkИБжїШЮХэЙтКЬсЕНЃЌ1977ФъЮФИяНYЪјЃЌSеЙЄзїпЮДЛжЭЁЃраЁЦНдкХcУРјSАћдLШAFЕФўвжаБэЪОЃЌЙмSеCЩаЮДЛжЭЃЌЕЋЁИыmШЛЁКRЁЛп]гаНЈГЩЃЌЕЋЁКЦаЫ_ЁЛвбНгаСЫЁЙЃЌп еfп жИЯђХдп ЕФСЮГажОаІСЫЦ№эЁЃ

ЁЖSѓЁЗГЩщL ОПеўЩЬОWНj

ШчЙћЁЖSѓЁЗжЛЪЧвЛЗнБЛРфТфЕФШAЮФѓМЃЌЦфгАэСІД_гаЯоЁЃШЛЖјВЛЪЧЃЌ34ФъщgЫќвбНФѓМЃЌАlеЙГЩвдЮФЛЏНЛСїЁЂжаЮФНЬг§ЁЂVИцЁЂгЁещбгЩьЕФЁИУРјжоЮФЛЏїУНМЏFЁЙЃЈAmerican Culture and Media GroupЃЉЃЌЦьЯТЕФУНѓwЦНЬЈАќРЈжоЮФЛЏжааФЁЂУРјжаЮФывЁЂжаЮФШеѓЁЖSѓЁЗЁЂжаЮФпLѓЁЖУРжоrѓЁЗЁЂЁЖSѓпLПЏЁЗЁЂУРјжаЮФОWЁЂSѓОWКЭжоЮФЛЏОWЕШЁЃ

ЦфгАэСІгаЖрДѓЃПІьЖп@ю}ЃЌ]гавЛжТПДЗЈЁЃВЛп^ЃЌИљўжааТЩчХcжајїУНДѓWАlВМЕФЁИЪРНчШAЮФїУНаТУНѓwгАэСІЁЙХХУћЃЌЁЖSѓЁЗдк2023ФъЯТАыФъШЋЧђгАэСІХХЕк28ЮЛЁЂЩчНЛУНѓwгАэСІХХЕк4ЮЛЁЃУРјжаЮФывШЋЧђгАэСІХХЕк8ЮЛЁЂОWеОХХЕк30ЮЛЁЂЖЬвюlгАэСІХХЕк5ЮЛЁЃ

жааТЩчХcжајїУНДѓWаТТWдКжИЃЌНижСШЅФъЕзЃЌп@аЉШAЮФУНѓwПѓwЩЯдкЖЬвюlЦНЬЈЕФЗлНzСПГЌп^1|ЃЌФъОљАlВМвюlМs20ШflЁЃ

ЁЖSѓЁЗВЛHЭЈп^їВЅIегАэКЃЭтнеЃЌпЭЈп^НЬЪкжаЮФнГіжаЙВАцБОЕФЁИжајїНyЮФЛЏЁЙЁЃЫќХcПззгWдККЯзїЃЌХeоkЧрЩйФъКЭЏжаЮФзїДѓйЃЌНMПЁЖSѓЁЗаЁгепдLШAFЃЌKХфКЯжаЙВједКSоkКЭжајКЃЭтНЛСї fўоkЕФЁИжајЄИљжЎТУЯФСю IЁЙЛюгЃЌЭЦГіСЫЁИИажЊжајЁЊЁЊЮвЕФЄИљжЎТУЁЙсчЮФБШйЕШЛюгЁЃ

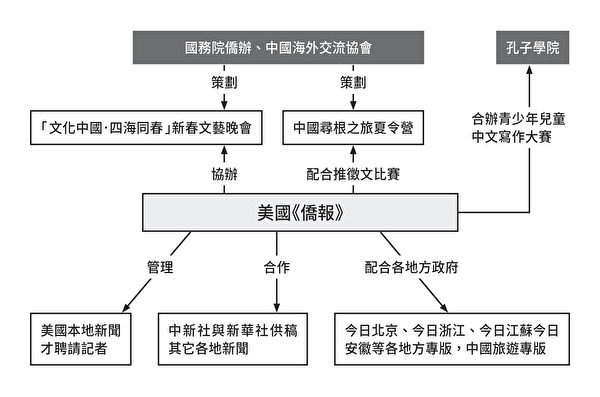

ДЫЭтЃЌЮФЛЏЙФПвВЪЧЦфаћPвтзRаЮBЕФживЊЪжЖЮЁЃУРјжоЮФЛЏїУНМЏFЖрФъэГаоkЕФЁИЮФЛЏжај‧ЫФКЃЭЌДКЁЙаТДКЮФЫЭэўЃЌгЩжаЙВједКSеоkЙЋЪвКЭжајКЃЭтНЛСї fўВпНMХЩЃЌKгЩУРјжоЮФЛЏжааФЁЂЁЖSѓЁЗЁЂЁЖSѓпLФЉЁЗЁЂУРјжаЮФывЁЂУРјжаЮФОWЙВЭЌ fоkЃЌпMааДѓвФЃаћїЁЃп@вЛЦЗХЦБЛзuщЁИКЃЭтДКЭэЁЙЃЌKБЛвщжајЃЈжаЙВЃЉјМваЮЯѓЁЂПЦММКЭЮФЛЏЕФДњБэЁЃ

п@аЉюаЭЕФЛюгЃЌІУРјЩчўгАэПЩвдгаЖрДѓЃПўжааТОWѓЇЃЌУРјжоЮФЛЏїУНМЏFдкбнГіЧАбћеСЫЪРНчИїјЕФЭтНЛЙйЁЂУР|ИїНчеўвЊЃЌвдМАЩЬеЁЂПЦММКЭЮФЫНчШЫЪП ЂМгОЦўЁЃ2011ФъЕФОЦўЩЯЃЌrШЮМ~МsЪажїгщLЂДМвнКЭМ~МsЪащLХэВЉЃЈMichael BloombergЃЉЕФДњБэаћзxйRд~ЃЌТКЯјииаТТЪТеЕФГрлрЧрТЁБэЪОЃЌп@ЪЧЁИЪРНчWСжајЕФвЛживЊCўЁЙЁЃ

УРјІЁЖSѓЁЗЕФЕзМеЦЮеЖрЩйЃПеВФЗЫЙЭЈЛљН№ўдк2001Фъ11дТЕФжајКгЃЈChina BriefЃЉжаЃЌзюдчХћТЖСЫЦфЪмжаЙВеўИЎжБНгПижЦЁЃКњЗ№баОПЫљдк2018ФъЕФѓИцжавВжИГіЃЌЁЖSѓЁЗКЭУРјжаЮФывЪЧгЩжаЙВједКSеоkЙЋЪвьЖ1990ФъГѕГЩСЂЕФЃЌжМдкЭьЛи1989ФъЬьАВщTЭРГЧЪТМўдьГЩЕФКЃЭтиУцаЮЯѓЃЌKы[ВиСЫSоkщп@аЉЙЋЫОЬсЙЉйYН№жЇГжЕФаХЯЂЁЃ

ШЛЖјЃЌФМ~МsеўИЎЖрДЮдкЁЖSѓЁЗПЏЕЧVИцЃЌМ~МsеўПЭЯђЁЖSѓЁЗЭЖЗХИпxVИцЃЌвдМАМ~МsЪащLХэВЉдкЁЖSѓЁЗ20жмФъcrаћВМЎЬьщЁИМ~МsЪаSѓШеЁЙЃЌЧАПНyРЯВМЪВщЁЖSѓЁЗ25жмФъcАlэйRКЏЃЌвдМАјўБзhTУЯебЮФБэPЦфЁИдкаТТѓЇюIгђГЩщжаУРЩјКЭШЫУёжЎщgЕФђСКЁЙэПДЃЌЫћПЩФмІЁЖSѓЁЗЕФецБГОАВЛЩѕСЫНтЁЃ