����ʢ39����[�����������s������Ӌ�������䌍֮�H��������ƽ�ȕ���ͬ���O�O�۾����2�����¾�Ո�o�������������£����Q����Ӌ���Mһ�������ᣬ���7�µ���ʽ�x�_��ƽ������˼������Ψһ���O���K�����Oһ���_�ż����ԑB�ȣ���һ׃�����[����Ӌ��������׃������δ֪֮�����O�۾�ǿ�{�������x�_�ǂ��dz��D�y�Ă��˾��

�O�۾��ǃ���Ů��ĸ�H��Ů��14�q����10�q���丸ȥ����14�꣬��춸��Nԭ��Ů�L�ڛ]���fԒ�ɞ��������H���z�����[��Ӌ�����M�Ŕ��£�ȥ��ף�����һ��ʮ�����p���H��ţ������n��������Ҋ����Ů��������ܵ��������_��������������2������Ո�o��������ϯ�T���A�A�s�����@��ʧ�������ȥ��״�Ҳ��ڙzҕ����ƽ��������������δ��·�����˵�������������eʧ��鲽�������ڵ���Ů���������H���z���������������£���������[����Ӌ���䌍�ᣬ7��29���x�_������6��ā�ƽ����

��˼������Ψһ���O������ʾ����ƽ�����O�������أ������գ�С�̘I�������⣬߀�и��N��ͬ��ͷ��ݵļ��g�S�ޣ��O�۾��x�ᣬ����ؓ���Σ������Բ��ǂ�Ұ�IJ������ˣ�������ο��O�����Л]�й�ͬ���O��������������ȡ���������O�Ҷ����Խ��ܣ�����Ҹ��dȤ�ǁ�ƽ���Ĺ����������^㕡��������W�������I����˼��һֱ��ד�S��������������ٍȡ��нˮ�ȁ�ƽ���߳����

�O�۾�����˼����ʾ������ʢ��ַ�䌍�б�1ǧ6���f���ߵ��I������Ξ�r���ߵ��ֽ�Q���õ��^ʹ���r�ߟo���ǂ���Ȼ��Ȼ���x����ƽ������^���������ʹ�����ڙ����X��ʹ��֮�g��������K�u�o�и��K�c�[��ֺ�������ƽ�����������X���ljK�س�����һ�g���A��Ԣ��Ƶ꣬��K�ɞ���^�����F�廯�����֣��`���ˁ�ƽ������ּ�������ܽ^���䌦��^�����ݟo���߱��������e�`��Ҳ�`���ˮ��������ƽ����ʹ��������҂���������`�⣬Ҳ�������Ҫ��������������Y����

���³ɆTȫ��֧���[����Ӌ��

����ǿ�{���[����Ӌ���@���³ɆTȫ��֧�֣��������^���ҷ�������ȫ�������[��֣�DHS��̎����������ƽ���c��ݲ���HPD�����L�ں������@���״��cDHS���������DHS�����ַ�����˼��Ҳ���ҹ�ͬ�����f����ƽ��ԭӋ��ȥ��11���ڸ����x�نT��֧�����ڵ�����^ί�T�M�й����� ����һ������Ӌ������^ί�T�_ʼ������Ҋ��Ӌ�����ع⣬����DHS���ȫ���[�E���˱�ʸ֮�ģ�Ҳ����˼��������˹���L����֮�йنTȥ���ɻ�yһƬ��DHS�Գ�����Ӌ����չ��������������������������[��Ӌ���@�e������������^���N���Ź� ���K춱��`��ɡ��������I�������������ґK������������������������������cDHS��Թ��Ȼ��DHSֻ�ں�Ӌ��������̫�ں���^ָ؟��������������T����������ƽ���ͳ��˴������������������ƽ���϶�����ȫ����DHS̎��������˼���f��Ȼ������Ҳ�]������^һƬ�Ї���ͦ���������Լ���ԩ�����c�仨�r�g�ڟo߅�o�H���罻ý�w�Ͻ�ጻ����q�����������ɿ������fԒ�����O�۾��f��

�����f������ʢ�����˸ߙn����������Ⱥ�y�����㣬��ƽ������ּ�ā�������ס�͙����������;�����䌍Ҳ�nj�������һ�N���ݷ��գ���^����Ҫ���N���ܡ�Ȼ��Ӌ��������^�I������ƽ���ı����c Ԓ���Ӌ�����B���L��������׃�Ɍ������档

�^ȥ����F�����D�����}

��˼�����J��ƽ�����^ȥ����F�����D�����}��һ���и��h�p������30%�Ľ��M��������������P�S�������Ĉ��N��reimburse����ȏ�ǰ���L�r�g�ū@�a�����@�K���ǁ�ƽ�����e���}���������з�IJ�����ՙC���������ڶ����Y�����D��cash flow���Ġ�r���ڲ��Ӯa����I�ϣ����f��ƽ��ؔ�ՠ�r�]�І��}���ڽ������h��ǰ��δ��������^�ܳ�2ǧ�f�У���ƽ���@����1 ���f�����҂�������1���f���ڷ������Ǿ��~����^�ܶ��C������Ҫ���M���@1���f�҂��ܝM�㡣����˼���f��

��춹��������˱�ʾȫ�ɆT���l�M�����]�з���Ҳ�]�Ѕ��c�����^������֧�ֹ�������K���چT���������Ё�ƽ��ȫ�w�T������������

���˳��J̎���^춵��{�����Ə�ǰ����^��С��ā�ƽ�����ȳ��氲�ã�����A��ï�����֟���һ��ĸ�ӣ������й��V��ͨ���𣬁�ƽ���K�]�����^���e�O���c���O�۾��f���䌍��ƽ���ѷքe�f����С�̑���ס�ͣ�ֻ�����ܺ���Ҫ�����ع���ѡ�

�����f�����^��48��ā�ƽ���K�����ף��x�������Ԟ����ݷ��ղ�һ���õ��Jͬ������Ҳ�o����׃���˵�˼�룬��Let our work speaks for ourself ������������҂��fԒ������������u�����҂��Ĺ�����һ���C����ϣ���r�g�ܸ�׃�˂��Ŀ��������f���@�e��ӛ�߳�ָе����˓��ƹ̣̈�ʸ־���Ƶ���ѡ�

����26���������O�����h�x�2018����Ȼ��̨�����һ�r�gδ�ҵ�һ�����a��ȫ���˲ţ��O�۾�����˼���ɞ��ˁ�ƽ��48��������ι�ͬ�������O�����Ξ���������Ξ����h�x�������@���������ƽ�����µ��I���£��s������ǰ��δ�е��L�꣬�����F�ˇ��ء��ȑn������x���˷���ʢ39������[����Ӌ���ᣬ��^�c��ƽ������추�����

����ӛ�ߒ��L�˶�λ����������x�������ε��Y��T����

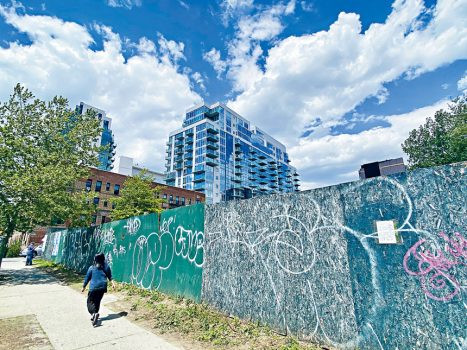

������Ļ��Ϣ���s20����ǰ������ʢ39�������W�c����δ�аlչ��������܇�S��ɫ��ܲ���ƫƧ�ط�����ƽ�����r��Ҋ������ʢ�˿ڵĸ�׃���������e�����A�˾۾�֮�أ�1997���Զ�����ʮ�f�I��ԓ�������ַ����춵ط������s��6�f���գ��������o��Skyview ǰ����Muss�lչ�̣�2008��������L��Muss�x�_�ˡ�

����ʢ�ӽ����ϵ��C���������Ҏ�����ƣ�ԓ�����ИǸ߲��ܸ��108�գ������ɸ��7�Ӷ��Ҵ�W�c�����ӵػ���ˮ�������m�Ľ��B�кܶ����ơ�

��ˣ�֪�����f��2010�ꁆƽ�������ԓ��������^���̑������;�����˜p�pؓ�������Խo���㣬���_�x���С�����M�ˮ��r���T��EB5Ͷ�Y�Ŀ���K�õ�����������ԓ�ؿ���EB5�^���ģ��������Ͷ�Y�����J������ه�������M��ԓ���{�D��һ�Ǟ�С�̘I�����Ǟ���^��Ӽ��Ċ����ģ����Ǟ遆ƽ���������ģ��ĘǞ����d��Ӗ���ģ������ߘ��Ե���Ѓr20%��o���I�������Ɏ�����Ӌ���Ȅ��I�ߣ��@�Ӌ�����2017���M�е������ݱ��2018�����h�xͻȻ������֮���x�_��ƽ����ȫ�PӋ��������֮��

֪���߱�ʾ����춘��������^���տɫ@�ⶐ���ݣ�ԓ6�f���յ���I�R�����U���ض���2018��ڷe�����ض����_30��40���f��������I�Ɂ�ƽ��һ���ص�ؓ����

֪�������f��������I�ټ������飬��ƽ����������Fؔ�ղ��[���������h�p�������M�����σȲ��M���˹���������˰��F�������M�ã���ƽ��ؔ���ϵIJ�����Ҫ�ǬF�����D��cash flow�����F�ˆ��}��

�ܶ��φT���Բ�ͬ�����x

һλ�ځ�ƽ���������^20��T���f�����������ஔ���_�����ɿ��O���β��ã��ܶ��φT���Բ�ͬ�����x���^���Д��˺ܶ������ˣ���һЩ�������c�������\�ӵķ��ӣ�2019�ꁆƽ���Ȳ��jᄹ������ɿ��O�K�����c��Ҳ���������ٶ����T���мs20��30�˽M���˹�������ƽ�����F�˹������ǹ����T����ϵ�����f���ݹ����T���B�Ȳ����I�������й������o�����t�����ˣ���Щ�φT����Ҋ���ˣ��������飬��ʿ����䣬܊��ɢ�o��Ҳ�����t�����ˣ��k����ȫ�oʿ�⣬�Б�ɢɢ���Еr�������F���ɆT�������[�[���棬�����������ǰ�����ӣ��mȻ���^���࣬����Ҫ���R���P����ǰ�����I�����ͷ���У��Ǖr�ā�ƽ��������һ�ģ����һƬ�������гɾС���

���f���@Щ�����˿��П��飬�������fӢ�Z��ABC������ʮ�����ޣ��F�r��ƽ��������T�����A�˶࣬��춲ݸ��Ĺ������ţ������o����ͨ��Մ���ώ�æ���ʴˁ�ƽ��һ��������Ӌ������_�����������~���ѱ�����ȡ���������A���ġ��P�������������ġ����ڕ��T�u�p������Ӱ�£�Ҳ��2021���P�]��ʮ�ֿ�ϧ��20��������H�ۿ������I���˲�ͬ���l����׃���������I�������T�����⣬������ֲ����^���F�ο��O�W�v�����ւ��Ժ��ƣ����c��^���@�кܴ���x�����������f�����˸������J�R�A����^���I����������

ȥ��ѿյس��۽o�и�

��������N�Nԭ�������鱬�l����I���ڿ��à�B���з��ݼ��خa�lչ��������˼��ȥ��Ͱѿյس��۽o�и����и��Ը��_1ǧ6���fُ�I��������o�ҿɚw�˿ڼ��������ϰ�˼��Turning the Tide���[�����ߣ�����ʢ��W�c�����[��ʩ���ĵ��c��

֪�����f���䌍�@�K�أ����[����֮���䌍�����������Ե��x����^�Ċ����ľ�����һ������ƽ���ڡ�ʧ�㡹�Ĺ�Ӌ���x�����[������Ҳ����c��^Ó�����F�ڵľ����ǡ�ʼ�ϲ�������

�����[���������_�ŷ����ᣬ�҂�������^�����^�K�ҽ������ǂ�����x����ƽ��������ϯ�T���A�ԈԶ��Z�{�ؑ���^��ǧ����ָ��

�Է������������ġ�����ʢ���ˡ��ȥ��12��23����Ӌ����������ͣ���@����������ʾ���������ռ���6�f�������B�𡢏��N���[��������ƽ�������ڷ���ʢ���^�S̎��Ҋ�����o�聆ƽ���@������Pע���ݟo�����^�ɷ���Ӌ���������L�ˁ�ƽ��������ϯ�T���A���Y����S��ɏ���ξ�����

�ξ�����ʾ����EB5Ͷ�Y����^�����Ċ������S�����y�Q�á����θ��Ӽ�Ͷ�Y������Ը�׃��׃��ð�U�Ͳ��Ќ��H����춿sС����Ӌ���p�ٌӔ����ҵ�Ͷ�Y��Ҳ�Ҳ�������S���M�ã���ƽ���x��洵��

�T���A��ʾ����^��������Ӌ���������������`�⡹���^�c���������С�ƫҊ�Ľ��x����������^�з�������Ҳ�кܶ����o�o��֧�ց�ƽ���@��Ӌ������ƽ����ȫ�濼���������Ρ���e�����X����^��Ҫ�ȣ���K����ρ�ƽ����ʹ����֧�����ݳ������J���^�ɷ����ǂ�����ƽ����x����ˮţ�ǵğo��10�˱������������κ����ɶ�������wɫ���҂���������[��̫�ࡢ���ؚ�F������ﰸ�͟oҕ���ݵĴ��ں���Ҫ��

���r�g�����팦��ƽ���K������

�䌍���r�g��������Ӌ����������Ҫ��ɫ�����������o���飬����ȼ���N���g��ì��ŭ���������[�E����Ҳ������[�������N���У������ǁ��������Ҳ������ﰸ���N��ŭ���������@���r��㹤������ƽ�����������F�����M�ã����������L�Q�ã��[��ֲ�����˻�y�������ǰ�˼�����[�����߸ĸ����ʢ39���δ�ؕ��ǵ��c֮һ���������[��ֳ��˼��У���ƽ����չ���������ס���������H��������O�۾��������@�P�I�r��Ո�o�����r�g�����팦��ƽ���K�����ơ�

�ξ��������f�����@����õĕr�����@�ǂ���ĵĕr�������@���P�I�r�����˿���ì�ܡ����y����ޡ���������x���ؚ���������oɳĮ������һ��ˮ���o��ҹʰ����һ��ů�£���ƽ������δ�����ģ�Ҳ������ӛʹ����

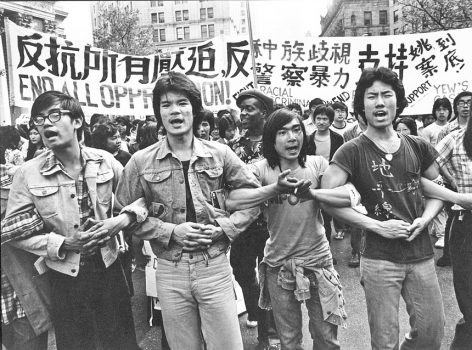

Ȼ������������ƽ�ȕ���70����Ěvʷ��Ƭ�����y������ƽ��ֲ�����ӣ���ݸ����q���鲻ƽ�t�Q���������������챩��������ͺ��l���棬���ѵ���Ƭ�ǁ�ƽ�����Ěvʷӡ�C�����ĉѴ��x���_��^��֧�֣�����Ĺ�ȣ��@���[����Ӌ�����`�ˁ�ƽ��������s�ò�����^���J�ɣ����������ˌ������棬�@�N���ƹ̈��Ƿ��������]��

1974������ā�ƽ����12�˵ĆT�������쳬�^120�˵���飬��ƽ�����^��48����������˰낀���o����·����������f���sʧ���[����Ӌ���e�`�u����^��ǿ�ҷ���������˲���ĥ����Ѻۣ�Ҫ�����@һ���Ѻۣ���ƽ����վ�ڶ���֮��M���L���ʮ��·���ϣ����@���P�ڣ���ƽ����������˼����ƽ�ȡ����������x����λ����^�Ľ�ɫ��

�����w����朌������챩���ļ��U���ĵ���Ƭ��

�F������A�佨��������

��һ���O��˼��������.