對年輕人而言,隨著科技的不斷發展對手機進行更新換代,是緊隨時代步伐的潮流標誌,亦是愈發便捷的象徵。而當這一趨勢應用於聯邦通訊署(FCC)的「生命線」(Lifeline)可支付手機項目,特別是在少數族裔群體中時,原本的現代化便捷初衷卻未能得以完美體現,反而顯得困難重重。

為滿足低收入人群的通訊交流需求,聯邦通訊署於1985年推出「生命線」項目,並於1996年的《通訊法》(Telecommunications Act)中獲國會支持並予以加強。申請該項目的民眾在獲批後,僅需支付低廉的月服務費,便可獲發一部廉價手機,並享有無限的通話、簡訊服務。2016年3月,聯邦通訊署開始了對該項目的現代化升級,從轉向支持寬帶服務,到近幾年將配備的手機升級為智能手機。

前來求助老年人劇增

作為社區最大的服務機構之一,中華公所常年為不少前來尋求幫助的民眾提供各項服務。義工邱小姐透露,自聯邦通訊署將原先配置的簡易翻蓋式手機升級為智能手機後,前來求助的民眾,特別是老年人人數劇增。

採訪當日,一名陳姓女士前來求助,稱其手機出現故障,多日無法接聽或撥出電話。經義工們查看發現,手機被無意間調成飛行模式(Airplane Mode),致使通訊信號斷聯。

據悉,升級前的翻蓋式手機結構單一,僅設有打電話所需的數字及接聽掛斷鍵等。對老人們而言一目了然,操作起來基本不存在問題。升級後,智能手機本身設計便與老式手機存較大差異,撥打電話需尋找專門的操作界面,加之系統為全英文系統,對存在語言障礙的少數族裔老人而言,完全無處下手,只好到社區服務組織尋求幫助。

邱小姐表示,義工們需要對每一位前來求助的老人一一講授智能手機的操作方法,平均一個人便需用時至少1個小時。當被問及是否考慮辦起相關講座時,她透露,由於每批所配發的手機品牌及型號均不相同,因此統一起來辦講座的可行性太低,義工們只得逐一對老人們進行指導,助其了解基本操作。

未及時完成要求遭暫停服務

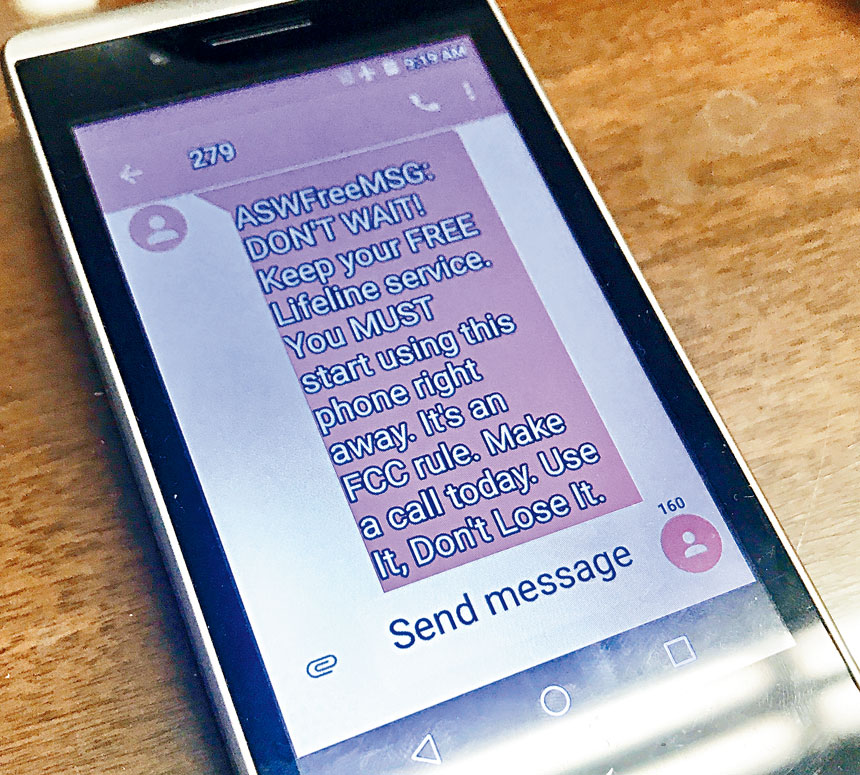

協助過程中義工們亦發現,陳女士的手機服務因未按照聯邦通訊署相關要求操作而被暫停了服務。按照相關規定,申請者須每月至少撥打一次電話才可繼續維繫所享有的服務,否則將被暫停。而在被暫停服務前,通常會以簡訊形式發送至申請者手機,提醒其完成這一要求。由於簡訊內容為英文,包括陳女士在內的不少華裔老人均因未能及時完成該要求,而遭暫停服務,在義工們的幫助下重新申請恢復。

聯邦通訊署在通訊稿中表示,讓更多低收入民眾得以接觸網絡這一21世紀重要通訊工具是該項目將繼續致力於並不斷改善的目標。而社區服務者們則呼籲,當局在與時俱進的同時,希望也能將少數族裔及並非通曉現代科技的老人們納入服務的考量。