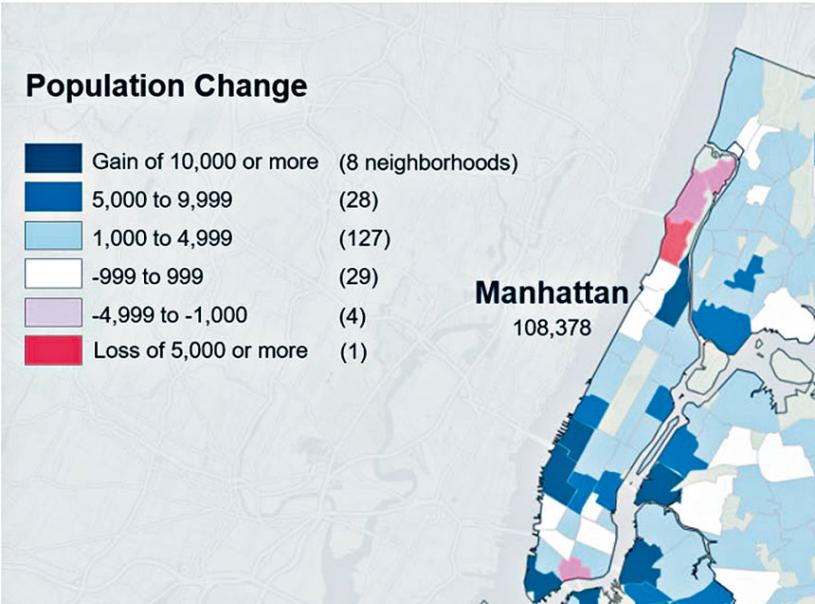

2020年美國人口普查結果上月新鮮出爐,在紐約市人口較2010年增長逾62萬、亞裔成為紐約市增長最快的族裔的同時,曼哈頓華埠所在的下東城-東村與Inwood-華盛頓高地成為曼哈頓唯二的兩個人口數量減少的社區。其中,華埠兩橋地區較2010年人口減少約1500人,華埠也是曼哈頓、布碌崙日落公園及皇后區法拉盛三大華人聚集區中唯一人口減少的華人社區。

根據本月剛剛發布的2020年人口普查數據,紐約市截至2020年4月1日統計的人口數量為880萬零4190人,達到歷史新高,人口較2010年增加了62萬9057人,增幅達7.7%,超過紐約州及全國人口增長速度。

華埠-兩橋地區流失1500人

其中,在四大主要種族中,亞裔過去10年的增長速度最快,達到33.6%,其他族裔人口增長速度低於平均漲幅或呈下降趨勢。西裔增長了6.6%,非裔減少了4.5%,白人人口略有下降,達0.1%。按照絕對值計算,亞裔人口增加了34萬5383人,佔全市人口增長的一半以上,亞裔人口佔全市人口的15.6%。

在曼哈頓,亞裔人口增長了23.6%,多個非傳統亞裔聚集區亞裔人口增加,其中地獄廚房亞裔人口增幅最大,達74%,雀兒喜-哈德遜廣場亞裔人口增幅達66%,但傳統亞裔聚集區的曼哈頓下城的亞裔人口則明顯減少,蘇豪區-小意大利-哈德遜廣場亞裔人口下降了17%、華埠-兩橋地區下降了14%,下東城亞裔人口下降了6%。

去年人口普查是曼哈頓華埠繼2010年人口普查之後,再次呈現人口下降的趨勢。根據2020年人口普查數據,華埠-兩橋社區亞裔人口減少了1500人。多位華埠社區人士表示,導致華埠人口持續流失的原因主要在9/11後柏路關閉華埠經濟一直未能完全恢復、地稅連年攀升、可負擔住房少等多重因素。

住房無疑是影響人口增長的重要因素。2020年人口普查報告指出,曼哈頓出現人口顯著增長的地區如人口均增長超過1萬3千人的雀兒喜-哈德遜廣場、地獄廚房和金融區-砲台公園,以及新增居民超過7千人的哈林北、上西區-林肯廣場、中城南-熨斗區-聯合廣場等都出現大量的新開發的樓盤。皇后區人口增長最大的地區位於長島市Hunters Point,該地段過去10年完成了大量新住房單元的建設,使得該地區人口增長達到2萬1400人,現人口接近於2010年人口規模的3倍。法拉盛也是如此,人口增長在過去10年超過5千人。

雖然華埠、兩橋地區近年來也興建了多棟豪華公寓樓,其中也包含可負擔住房。但根據轄區覆蓋華埠及下東城的第三社區委員會近期發布的報告,這些可負擔住房很難惠及當地居民,住房問題成為該地區面臨的三大挑戰。報告指出,該社區委員會轄區內的住房越來越難以負擔,而且該地區的社會分層也日益明顯。2019 年,該地區的收入差距排名全市第二。2010至2018年,該地區的租金中位數增加了26%,而紐約市其他地區僅增長2%。該地區34%的低收入租房家庭將其月收入的一半以上用於住房。根據紐約市住房計劃, 2014年至2020年期間,第三社區委員會新增859間可負擔住房單元,其中25%的新單元針對的是年收入超過8萬2000元的家庭。然而,該地區的家庭收入中位數僅為4萬3936元。

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示,此次人口普查報告中華埠人口下降「是歷史重演」,「因此上次(2010年)人口普查的時候,我們走了6千人,6千人裡中有4千個是18歲以下的孩子,證明這不是有沒有通過社交媒體宣傳華埠的問題,這些孩子走和社交媒體宣傳力度無關,問題出在那2千個父母對華埠沒有信心,帶著孩子搬離華埠。」

社區人士籲改善華埠扭轉頹勢

陳作舟表示,家長們搬離華埠最大的原因就是希望尋找更好的生活環境,而華埠的狀況一直沒有改善,「比如我們才收到關於公廁的投訴說衛生不好;怡東商場每況愈下,租戶都不願意待在裡面了,更何況是購物者呢?」他以華埠長巴為例,以前華埠有通往70個城市的大巴共233條線路,「1996年到現在,每年帶五六百萬人來華埠。9/11以後,把它拿掉,那這幾百萬人也就不再來華埠了。我們受到打擊和影響,人們沒有信心,就往外跑。」陳作舟說,希望尋找更好的環境生活是人之常情,許多華人背井離鄉來到美國就是這個原因,「華埠想要人口增長,必須改善環境。」

松柏大廈營運總監黎重旺也表示,華埠人口流失現象並非近年來才出現,而是在過去20多年裡一直存在。他認為,9/11事件以及衣廠大量關閉、住房成本上升是導致出現上述現象的原因。一方面,衣廠大量關閉導致許多工作機會消失,原本在衣廠工作、居住在華埠的居民失去收入來源,無法支付日益上漲的房租,只能搬往性價比更高的、更合適家庭居住的布碌崙日落公園或皇后區法拉盛等地區。而另一方面,收入更高的人群搬入華埠和下東城後,房東更傾向於將房間出租給支付能力更高的房客,推動房租進一步水漲船高,形成貴族化趨勢。

談及華埠現狀,黎重旺語氣沈重,「20年前,華埠街頭是很擁擠的,現在人少了很多。」他表示,不斷上漲的地稅和房租成為將居民搬離華埠的「推力」,而其他地區更加可負擔的住房形成對華埠居民外遷的「拉力」,兩種力量作用之下,華埠人口流失在所難免,並形成一個惡性循環,「人越來越少,工作越來越少,這裡的餐廳和商家生意就變差,有的甚至關門,居民們因為生活條件惡化而外遷,人進一步減少。」他表示,華埠面臨的包括老人公寓在內的可負擔住房壓力極大,「我們松柏大廈有87個單元可供申請,而等候名單上就有4500人,這太瘋狂了。」

黎重旺表示,唯一扭轉華埠頹勢的方式是對華埠進行「穩固(stablizing)」,「這事關經濟與工作,應當對老舊的樓房進行升級、通過降低地稅為小業主減負從而使他們能夠有資金維護樓宇。市府更應該聚焦修建更多針對真正的低收入者的可負擔住房,或許也可以嘗試從當地業主手中買過老舊樓宇改造成可負擔住房。」

黎重旺還建議,華埠商家的思維也許是時候應進行轉變,「華埠中心的餐廳大多仍做的是傳統的老式中餐,但現在年輕人都喜歡嘗試新鮮的餐廳,所以他們很少來華埠,而去到華埠附近的肯莫街等地方。商業需要有服務顧客的新思維,不能老想著只迎合遊客,而應該想想當地居民需要什麼。」

華埠近年來人口不斷減少,遭疫情重創後不少店鋪亦紛紛關門。